প্রবন্দ — বাঙালির ঐক্যের সেই অবিস্মরণীয় দিনটি

বাঙালির ঐক্যের সেই অবিস্মরণীয় দিনটি

……………………………..

ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট একটি স্মরণীয় দিন বলে চিহ্নিত থাকলেও তা কী কারণে সেটা বোধহয় আমাদের খুব কমজনেরই মনে আছে। অথচ এই দিনটি একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ– বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের দিন, বিদেশি ইংরেজদের তৈরি যাবতীয় সামগ্রী বয়কটের শপথ গ্রহণের দিন এবং ‘বন্দে মাতরম্’-কে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হিসেবে প্রাপ্তির দিন বলে।

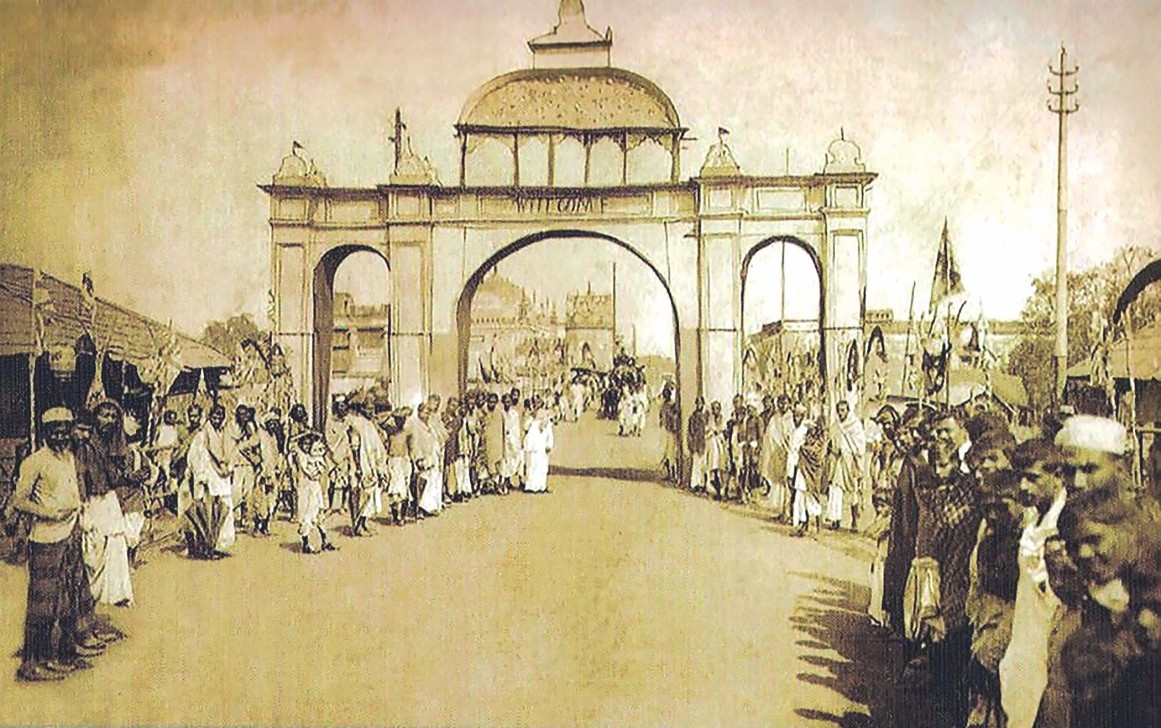

কেমন ছিল সেই দিনটি?সকাল থেকেই কলকাতার দোকানপাট বন্ধ। সর্বত্র যেন শোকের ছায়া। বুকের ভেতর অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর মানুষ চাইছে ক্ষোভে ফেটে পড়তে। দুপুর থেকেই পথে পথে মিছিল। হাজার হাজার মানুষের। সাধারণ মানুষ থেকে ছাত্র কেউ বাদ নেই। সবার গন্তব্য টাউন হল। সেখানেই হবে ঐতিহাসিক সমাবেশ। উপস্থিত থাকবেন তাবড় তাবড় নেতারা। সেই সভার বিবরণ দিতে গিয়ে এক ইতিহাসবিদ লিখেছেন, ‘৭ই আগস্ট টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয় তাহা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। বাঙালি যে এরূপ বিপুল জনতাকে সংযত ও সংহত করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চালাইতে পারে এ বিশ্বাস পূর্বে অনেকেরই ছিল না।’

সেদিনের সভায় গৃহীত হল চারটি প্রস্তাব।প্রথম, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সেই আইন প্রত্যাহারের অনুরোধ। প্রস্তাবক ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে যে অভাবনীয় স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হয়েছে তার প্রতি সমর্থন জানানো হল। তৃতীয় প্রস্তাবে ডাক দেওয়া হল, যতদিন না বঙ্গভঙ্গের এই আদেশ প্রত্যাহার করা হচ্ছে ততদিন ব্রিটিশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ অর্থাৎ বয়কট। বিলাতি দ্রব্য বর্জন, স্বদেশি গ্রহণ। ‘ মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই’। বলা হল, ভারতবাসীর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অবজ্ঞার বিরুদ্ধে এটাই হবে চরম আঘাত। প্রস্তাবক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন। চতুর্থ প্রস্তাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন থামবে না।

ভারতের মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছিল সেদিনের এই সব প্রস্তাব। উত্তাল হয়ে উঠেছিল জনমানস। ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকা লিখেছিল–’The 7th of August was the birthday of Indian Nationalism and Indian Nationalism means two things, the self concentration in the gospel of National freedom and practice of independence. ….August 7th therefore is a day when India discovered to her soul her own freedom, when we set our feet irrevocably on that day the foundation of Indian Nationality was born.’

মতিলাল যায় তাঁর ‘স্বদেশী যুগের স্মৃতি’ বইয়ে সেদিনের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে –’একদিন ৭ ই আগস্ট প্রভাতে রাজধানীর পথে পথে বৃহৎ রক্তাক্ষরে ঘোষণাপত্র আঁটিয়া দেওয়া হইল ৭ ই আগস্টের জনসভায় ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের জন্য দলে দলে লোককে সমবেত হওয়ার আহ্বান। সেদিন তাহা বিধাতার ডাকের মতো বাঙালির অন্তঃস্থলে নতুন আশার ফুলঝুরি ফুটাইয়া

তুলিয়াছিল। সেই উৎসাহের আগুন স্পর্শ করে নাই এমন লোক ছিল না। কাতারে কাতারে রাজপথের উপর দিয়ে হরিদ্রাবর্ণ রঞ্জিত উষ্ণীষ মাথায় স্কুল-কলেজের অসংখ্য ছাত্রের সেদিন গভীর নিনাদে ‘বন্দে মাতরম’ শব্দে ওজগতের হৃদকম্প উপস্থিত করিয়াছিল। তেমন শোভাযাত্রা বোধহয় আর হইবে না।’

বঙ্গভঙ্গের তোড়জোড়টা শুরু হয়েছিল অবশ্য অনেক আগেই। ১৯০৩ সাল থেকেই লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করার কথা গেয়ে আসছিলেন। পাঁচ বছর আগে তিনি যখন ভারতে ভাইসরয় হয়ে আসেন তখন এদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মোটামুটি দানা বেঁধেছে। তার প্রবল দুটি ধারা। একদিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের নিরাপদ বহিঃপ্রকাশে বিলেতি সাহেব হিউমের তৈরি ‘সেফটি ভ্যালভ’ থেকে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের ‘জাতীয় মঞ্চ-এ রূপান্তরিত কংগ্রেস। যার নেতৃত্ব অবশ্য তখন আবেদন-নিবেদন ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দাবিদাওয়া আদায়ের পক্ষপাতী। তাদের বিশ্বাস, এইভাবেই একদিন ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধের তীব্র প্রসার ঘটবে, আর ইংরেজরা তখন এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হবে। শ্রী অরবিন্দ একে বলছিলেন ‘politics of mendicancy’, আরও আগে কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়েছিলেন, ‘জয় রাধে কৃষ্ণ ভিক্ষা দাও গো–ইহাই আমাদের নীতি’। অন্যদিকে ছিলেন ‘মডারেট’ বা নরমপন্থী এই নেতাদের ‘ভিক্ষুকসুলভ মনোবৃত্তির’ উপর আস্থা হারানো চরমপন্থী গোষ্ঠী। দুয়ের মধ্যে মতবিরোধ ছিল তীব্র। কার্জন ছিলেন মনেপ্রাণে স্বৈরতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী। নরমপন্থী কংগ্রেসও তাঁর পছন্দের ছিল না। ভারতে পা দিয়ে প্রথম ধাক্কাতেই তিনি ঘোষণা করেন, কংগ্রেসের শান্তিতে মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য (assisting Congress to a peaceful demise)। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন, জাতীয় জাগরণের মূল কেন্দ্র বাংলাই। তাই প্রথমদিকে বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে বাগে আনার কিছুটা চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে কার্জন একের পর এক আঘাত হানতে শুরু করেন বাঙালিদের উপর। ১৮৯৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন নীতি পরিবর্তন করে নির্বাচিত ভারতীয়দের সংখ্যা কমিয়ে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। ১৯০৩ সালে মধ্যবিত্তদের ঘায়েল করতে বছরে ১০০টাকা আয় করলেই তার উপর কর ধার্যের ব্যবস্থা হল। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিবর্তন করে সিনেটে নির্বাচিত ভারতীয়দের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হল। কলেজের অনুমোদন ও স্বীকৃতি সরকারি আওতায় আনা হল। পুলিশ কমিশনের (১৯০২-০৩)সুপারিশ মেনে কার্জন পুলিশ প্রশাসনকেও বেশ শক্তপোক্ত করে তুললেন। ১৯০৪ সালে সরকারি গোপনীয়তা আইন তৈরি করে সংবাদপত্রগুলিকে তার আওতায় আনলেন এবং ব্রিটিশ শাসকদের নিরাপত্তা জোরদার করলেন। এইভাবে আটঘাট বেঁধে শেষ ও চরম আঘাত হানলেন বঙ্গভঙ্গের আদেশ দিয়ে।

কার্জনের আগেও প্রদেশগুলির কাঠামোগত বদলের চেষ্টা চলছিল। ব্রিটিশ ভারতে ‘বাংলা প্রেসিডেন্সি’ ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও আসাম নিয়ে। লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটি। ১৮৬৭ সালে বড়লাট লর্ড লরেন্স ওড়িশা ও অসমকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুপারিশ করেন। ১৮৭৪ সালে বাংলা থেকে অসমকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা একটা প্রদেশ গঠন করা হয়। ১৯০১ সালে অ্যান্ড্রু ফেজার বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। ১৯০৩ সালে তিনিই বঙ্গভঙ্গের একটি খসড়া তৈরি করেন। সেই প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসমের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে আয়তনে ছোট করে ফেলার কথা বলা হয়। প্রস্তাবটি মনে ধরে কার্জনের। বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদ তখন প্রস্তাবটি অনুমোদন করে পাঠিয়ে দেয় লন্ডনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য। বলা হয়, শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ প্রয়োজন। বাংলাকে ভেঙে কিছু অংশ অসমের সঙ্গে যুক্ত করে যে নতুন প্রদেশ হবে তার নাম হবে ‘পূর্ববঙ্গ আসাম’। আর ছোটনাগপুর বিভাগটিকেও জুড়ে দেওয়া হবে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে। প্রস্তাবের হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দিকে দিকে জনপ্রতিবাদ প্রবল হল। কংগ্রেসও প্রস্তাবটিকে জঘন্য বলে প্রত্যাখ্যান করল। জনমতকে নিজের দিকে আনতে কার্জন তখন বেরিয়ে পড়লেন পূর্ববঙ্গ সফরে। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী তাঁকে মুখের উপর না বলে দিলেন। কিন্তু ঢাকাকে রাজধানী করে পদ্মাপারে একটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ গঠনের টোপ দিয়ে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরকে সহজেই পাশে টানতে চাইলেন কার্জন। আর্থিক দৈন্যগ্রস্ত নবাবও সহজে ঋণ পাওয়ার সুযোগের আশায় সে টোপ গিলে ফেললেন। এরপর আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করলেন না কুশলী কার্জন। বাংলাকে ভাগ করার চূড়ান্ত প্রস্তাব ইংলন্ডে পাঠানো হল ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। ভারত সচিব তাতে সম্মতি দিলেন। যদিও তিনি মানলেন, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে ‘নিজেদের প্রাচীন ঐতিহাসিক যোগসূত্র এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাঙালির বিক্ষুুুদ্ধ হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে।’ ঘোষিত হল, ১৬ই অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। বাঙালি দেখল বাংলা থেকে ১৫ টি জেলা চলে যাচ্ছে আর বাংলার জনসংখ্যা যথেষ্ট কমে যাচ্ছে।

শাসনতন্ত্রের সুবিধার দোহাই দিলেও বঙ্গভঙ্গের পেছনে কার্জনের বহুবিধ উদ্দেশ্য ছিল। সেগুলি হল: তিনি বুঝেছিলেন, ভারতে ইংরেজ শাসন-বিরোধী যে জনমত ও আন্দোলন গড়ে উঠছে তার কেন্দ্রে আছে বাংলা। নরম ও চরম উভয়পন্থাতেই বাঙালিদের প্রাধান্য। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে মোটামুটি সম্প্রীতির সম্পর্ক। তাই বাঙালির শক্তিকে খর্ব করতে গেলে দরকার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে ফাটল ধরানো। বাংলা ভাগ হয়ে গেলে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতা আর তার থাকবে না। ভারতের মুক্তি আন্দোলনও মুখ থুবড়ে পড়বে। তাছাড়া কার্জন ভেবেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যদি কোনও আন্দোলন হয় তা বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাও একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বাংলার বাইরে অর্থাৎ ভারতের অন্যত্র তার কোনও প্রভাব পড়বে না। বরং বাংলা দুর্বল হলে অন্যরা খুশিই হবে। তাছাড়া বাংলার দীর্ঘকালের মসনদ হারিয়ে মুসলমানদের মনে যে বেদনা আছে তাকে উসকে দিয়ে তাদের নতুন করে ক্ষমতার লোভ দেখাতে পারলে কাজ হবে বলেই ধরে নিয়েছিলেন কার্জন। কিন্তু তাঁর কোনও হিসেবই মেলেনি, বরং সব ক্ষেত্রেই উলটো ফল হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এমনই তীব্র আকার ধারণ করে যে তার আঘাতে কার্জনের সমস্ত চক্রান্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নয়, সমাজের সর্বক্ষেত্রের যশস্বী মানুষেরা এগিয়ে এসেছিলেন তার নেতৃত্ব দিতে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ছাড়া আর খুব কম মুসলমানকেই কার্জন তাঁর টোপ গেলাতে পেরেছিলেন। এমনকি নবাবের ভাই আতাকুল্লাহও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের মঞ্চে এসে তিনি ঘোষণা করেন, “প্রথমেই আমি আপনাদের এ কথা জানিয়ে দিতে চাই যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের সমর্থক একথা ঠিক নয়। সত্যি কথাটা হল, কিছু প্রমুখ মুসলমানই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই কাজকে সমর্থন করছেন।” বঙ্গভঙ্গের আদেশ কার্যকর হওয়ার মাস দুই পরে তার বিরোধিতা করে রাজাবাজারে মুসলমানদের একটা বড় জনসভা হয়। তাতে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে বলা হয় : এক, মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এই ধারণা মিথ্যা। তারাও হিন্দুদের সঙ্গে সমান উৎসাহী ও সংগ্রামী সৈনিক; দুই, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য হওয়া দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়; তিন, স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারে তাদের সমর্থনও আন্তরিক ও সহযোগিতাপূর্ণ। সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার আবদুল রসুল। জায়গায় জায়গায় মুসলমানদের এরকম আরও কয়েকটি সভা হয়। আর এই ভাবেই ব্যর্থ হয়ে যায় কার্জনের ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতির প্রয়োগ। বাঙালি-ঐক্য বিনষ্ট করতে গিয়ে কার্জন বরং তা আরও মজবুত করে দিলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ ও স্বদেশির জন্য আন্দোলনও শুধু বাংলার চৌহদ্দিতেই আটকে থাকল না, ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। যা ছিল বাংলার নিজস্ব স্বার্থ, সারা দেশের মানুষ তাকে জাতীয় স্বার্থে রূপান্তরিত করে দিল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী অস্ত্র হিসাবে বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশি গ্রহণে বাংলার সারস্বত সমাজের আহ্বান ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হল দেশের প্রান্তে প্রান্তে, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। নবপর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শন’-এ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, “বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনমতেই স্বীকার করিব না।কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আমরা সচেতন ভাবে অনুভব করিব যে, বাঙ্গালার পূর্ব পশ্চিমকে চিরকাল জাহ্নবী তাঁহার বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ভাবে ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গন গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব পশ্চিম, হৃদপিন্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় শিরায় প্রাণবিদান করিয়া আসিয়াছে, জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা আশ্রয় চাহি না–প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় হইতেছে–আঘাত, অপমান ও অভাব, সমাদর নহে, সুভিক্ষা নহে।”

৭ই আগস্টের টাউনহলে সভা এবং শহর জুড়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী মিছিল শোভাযাত্রা থেকেই ভারতবাসী পেয়েছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মহামন্ত্র ‘বন্দে মাতরম’। কলেজ স্কোয়ার থেকে আসা ছাত্র যুবকদের একটি মিছিলে প্রথম ধ্বনিত হয় জাতীয় জাগরণের উদঘোষ এই ‘বন্দে মাতরম’, আর তারপর থেকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সমস্ত সভা সমাবেশ, মিছিল শোভাযাত্রা, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায়, মানুষের মুখে মুখে এই দুটি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। এই মন্ত্রই জুড়ে দিয়েছে আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত প্রতিবাদী হৃদয়কে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সঞ্জীবিত হয়েছে ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রেই। ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতাকারে ‘বন্দে মাতরম’ রচনা করে বলেছিলেন, “আজ তোমরা এর মর্ম বুঝবে না, বিশ ত্রিশ বছর পরে এই ‘বন্দে মাতরম’-কে কন্ঠে নিয়েই সারাদেশ উদ্বেল হয়ে উঠবে।” মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন তিনি, তাই তাঁর সে কথা সত্যে পরিণত হয়েছিল। ত্রিশ বছর পেরোনোর আগেই সবার মুখে ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ‘The division of Bengal is a settled fact’– কার্জনের এই দম্ভোক্তির উত্তরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘I will unsettle the settled fact’ ঘোষণা ১৯১১সালের ১২ই ডিসেম্বর সার্থক রূপ পেয়েছিল এই ‘বন্দে মাতরম’ মন্ত্রশক্তির জোরে উজ্জীবিত ঐক্যবদ্ধ জন-আন্দোলনের কারণেই। ইংল্যান্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জ সেদিন তড়িঘড়ি দিল্লি ছুটে এসে বিশেষ ‘দরবার’ করে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করেন। ঐদিনটি তাই বঙ্গভঙ্গ রদের ‘বিজয় দিবস’ রূপে চিহ্নিত, তেমনি সংগ্রাম ধ্বনি হিসাবে ‘বন্দে মাতরম’-এর প্রথম ‘বিজয় দিবস’-ও। পরে জাতীয় আন্দোলনে আরও কত বিজয় দিবস এনে দিয়েছে এই ‘বন্দে মাতরম’। কিন্তু হায়! আজ আর তা মন্ত্র নয়, শুধুই একটি ‘শ্লোগান’-এ পর্যবসিত। আবার অনেকে এখন এর মধ্যে বেশি করে ‘হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার’ গন্ধ খুঁজে পান। এমনকি এই সেদিন মধ্যপ্রদেশে কমলনাথের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা প্রথম যে পবিত্র কর্মটি করার তাগিদ অনুভব করে, তা হল, আগের বিজেপি সরকার রাজ্যের সমস্ত স্কুলে প্রতিদিন ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়ার যে রীতি প্রবর্তন করছিল তা তুলে দেওয়া। ধন্য ভারতবাসী!

লেখক — রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়